TEL.055-975-6879

〒411-0907 静岡県駿東郡清水町伏見239−3

「古代蒲焼製法」

日本人が鰻を食べ始めた歴史は新石器時代の古墳などから出土する多くの水産生物の骨の中に、鰻の骨も出土する事から先史時代より食べられていたことと想像できます。

鰻が記録として登場するのは、「風土記」(713)に初めて書かれ次いで「万葉集」(759)にも歌われていますが、調理法などは記されていません。

蒲焼と言う言葉は「鈴鹿家記」(1399)から登場するのですが、現在の調理法とはまったく違うものでした。現在の調理法に変わったと思われるのは江戸時代中期以降の1750年前後だと推測されます。

それ以前の食べ方は、鰻をぶつ切りにしたり、アユやマスなどの川魚の塩焼きのように、小さめのウナギを丸のまま串を打ち、それを焼いて味噌や酢をつけて食べていました。

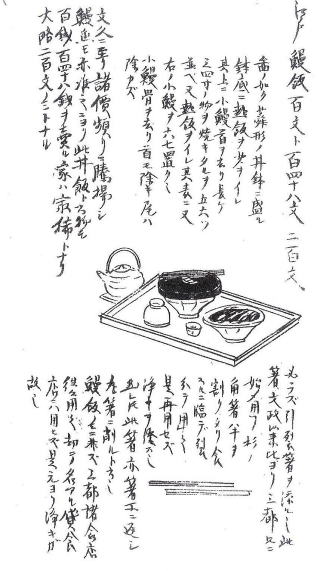

左の画像は上から、醤油、味噌、塩の味付けで焼きました。

左の画像は上から、醤油、味噌、塩の味付けで焼きました。

塩焼き、味噌焼きは現在の蒲焼とは違う味ですがどちらも美味しく調理する事ができました。 しかし、一番上の醤油の掛け焼きだけは、ウナギからにじみ出る脂で、何度醤油を掛けても皮に弾かれて味がしみ込まずに、美味しいと表現できる料理ではありません。

現在の蒲焼の誕生には、タレとなる「醤油」と「味醂」「酒」「砂糖」などの甘み調味料の普及と同時に、ウナギを生きたまま裂くという技術が先行しなくては完成されなかったと推測されます。

「古代製法からの変換」

次に鰻を現在のように割いて骨を取り、串を打つようになりましたが、味付けはまだ味噌や酢が主流でした。

《林鴻作著「産毛」(1700頃)の京都四条河原の夕涼みの絵に、露天の鰻売りが描かれ行燈には「鰻さきうり」「同かばやき」と描かれています》

その後、千葉県の野田、銚子で造られる関東醤油(濃い口醤油)の普及に合わせて醤油の味の蒲焼が普及し始めました。

「うなぎのタレ」は、鰻屋によって味付けは違いますが、基本は「醤油と味醂」です。

山岡元隣著「増補食物和歌本草」(1723)には、やきうなぎは山椒みそよし醤油にて、、、、と記されています

「料理網目調味抄」(1728)には「一度焼てあつき酒を数編かくれば油とれ皮もやはらきてよし又焼時酒醤数事付焼へし」とあり、これもあまりはっきりとしませんが、おそらく現在の味にちかかったかもしれません。

「万宝料理秘密箱」(1800)には酒と醤油を使うことが記されていますが、 当時の「酒」は現在の清酒とは違い、糖度の高い精製されていない酒も飲まれていましたので「醤油と酒」と書かれていても、現在のタレとほとんど変わらない「醤油と味醂」の味に近かったと思います。

当時の「酒」は現在の清酒とは違い、糖度の高い精製されていない酒も飲まれていましたので「醤油と酒」と書かれていても、現在のタレとほとんど変わらない「醤油と味醂」の味に近かったと思います。

江戸でも1800年頃までは関東風と関西風が混在して売られていたようですが、以降は関東風だけが着実に進歩し江戸っ子の食文化の代表として定着し江戸での関西風の蒲焼はだんだん姿を消していきました。

1700年代半ばには現在の蒲焼に近い味付けが登場し、その後の式亭三馬著『浮世風呂』1809〜1813 の中で「上方すぢの女が江戸のそれ(蒲焼)は和かいばかりで」と書かれ

同じく 厭離斉宗知著『遊歴雑記」1828 「その初めしらやきにし、太るを温なる内に重箱様の物へ入、少しの重みを置て蓋してむらしそうろう」と書かれていますので、調理法は違いますが関東風の軟らかい蒲焼になっていたと思われます。

現在の白焼きをしてから蒸し器に入れて蒸す関東風の調理法は、江戸時代の文献、浮世絵には登場しませんので、どんなに早くても明治以降の調理方法という事になります。

古代製法の鰻のぶつ切りの蒲焼から、割いた蒲焼に変わり、味付けもしょうゆ味の現代風の蒲焼が登場した後にご飯のおかずとして蒲焼を提供するように変わりますが、それまで「蒲焼」だけしか売られていなかった鰻屋、蒲焼屋の他に「めしや」としての鰻屋が登場しだします。その時の様子はこの1850年以降出版されたいくつかの本に「うな丼」の始まりが書かれています。

しかし、全て内容は異なり書かれていますので信用性は欠けるものの、早くても1800年、他の事情から考えても1820年以降にうな丼を提供する店が増えたと推測できます。

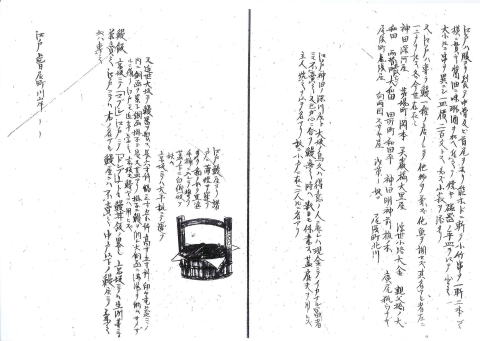

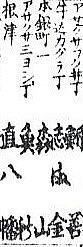

左の画は1853年ごろ出版された北川守貞 「守貞漫稿」の「うなぎめし」《国立国会図書館蔵》のページです。著者の喜多川守貞が京坂から江戸に移り住んだため、両者の比較が随所に見られ、同時に「鰻蒲焼売り」「鰻屋」「鰻飯」などでは調理法や値段、提供の仕方など細かに書かれています。

当時の模様を挿絵入りで詳しく解説した風俗の百科事典のような書物の為、江戸風俗を勉強するバイブル的な存在として扱われている反面、書き損じと思われる誤記や、その書かれている分野の専門家が見れば完全に勘違いして書かれている箇所がある文献でもあります。

蒲焼の東西の調理法の違いを京阪では背開きで、江戸では腹開きと書かれていますが、これはただの書き損じで逆に書いてしまった程度だとわかります。

その他にも「鰻飯」では「鉢底に熱めしを少し入れ、その上に小鰻の首をとって、長さ3〜4寸(9〜12センチ)を焼いたものを5〜6並べ、また熱いめしを入れ、その上にまた右の小鰻を6〜7おく」とありますので、うな丼の中には合計11〜13匹のウナギが入る事になります。

あまりにも正確に客観的に書かれた文献であるため、江戸時代の研究者やコメンテーターでも間違いに気づかず鵜呑みにしてテレビや雑誌でそのまま引用して書いたり話したりしている人が多いので、今一度気をつけて読み込む必要がある文献でもあります。

そもそも「頭をとって長さ3〜4寸」のウナギを蒲焼にするというのは、稚魚のシラス鰻から少し大きくなった程度のウナギのサイズを調理すると言う事で、我々鰻屋からみればとても考え難い調理です。

実際に蒲焼の大きさは昔より大きいサイズに変化しているのが現状ですが、ここまで小さいウナギとなると話は別です。

これは守貞がウナギは焼くと縮んで小さくなり、水分が多い小さいサイズのウナギほど縮む率が大きいという、ウナギ調理の基本的な事を知らずに、実際は焼いた後に切った蒲焼を切っていない蒲焼と勘違いたとしか我々には考えられません。

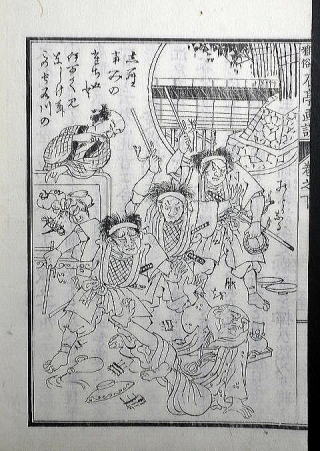

右の絵は嘉永5年(1862)歌川国芳「山海愛度図会 にがしてやりたい」という浮世絵です。

当時は神社仏閣で行われていた「放生会」という、捕獲した小動物を放し、殺生を戒める宗教儀式が大衆でも大流行し、橋の脇で「放し亀屋」などと呼ばれる露店で売られている「亀」「鰻」「小鳥」などを買い求めて橋の上から逃がしてやっていました。

そこで逃がした亀などは再び橋のたもとの「放し亀屋」が回収し再び売っていましたが「ウナギ」はというと主に鰻屋では料理に使えない、小さいウナギなどを鰻屋から安く買い使用していたそうです。

「頭をとって長さ3〜4寸」というウナギは左下の放しウナギの三分の一ぐらいのウナギです。

放し亀屋に売っていたウナギより遥かに小さなウナギをうな丼に使用していたと言う事になってしまいます。

浮世絵や挿絵には誇張たり省略したりして信用度が低い物も多いので気をつけなければいけませんが、「守貞漫稿」が正しければ、手の平の半分ぐらいの長さのウナギを割いてうな丼に使用した事になります。

そしてそのサイズのウナギを仮に蒲焼にしたら、出来上がった蒲焼は爪楊枝ぐらいの長さで割り箸ぐらいの幅の蒲焼になり、味も現在の感覚では不味いとしか表現できない物が人気があったとは非常に考えづらいです。

また、「うなぎめし」のページには一緒に出される「割り箸」の事も書かれており、鰻屋や他の高級飲食店で使用した割り箸は箸工が丸く削り庶民的な飲食店が再利用したと書かれています。

「外食の誕生」

時代が戻りますが

明暦3年(1657年)江戸の大半を焼失するに至った大火災「振袖火事」は、火災後の復興に全国からおびただしい数の労働者を集め、またそれを期に、その労働者の胃袋をみたすために、沢山の簡単な食べ物屋ができました。

これが江戸での外食の始まりとも言われています。

中期の元禄(1688〜1704)まで江戸の料理は室町時代の武家料理とあまり変化する事無く続いていたそうです。

元禄頃は商業の中心が大阪から江戸に移り、日本全国の大名が参勤交代の時に一緒に連れてきた町民(数万人単位の料理人、職人、その他に漁師までも)がそのまま定住するものも多く、それら庶民の暮らしにもゆとりができ始めました。

元禄以後は、いままで上層の一部の人しか食べられなかった料理ではなく、一般大衆の中から生まれた新しい発想の庶民料理が次々と登場しました。

元禄以後は、いままで上層の一部の人しか食べられなかった料理ではなく、一般大衆の中から生まれた新しい発想の庶民料理が次々と登場しました。

華やかな元禄文化の後、すぐにあの「暴れん坊将軍」でおなじみの徳川吉宗がおこなった「享保の改革」(1716)のなかの「倹約令」(1724)によって庶民の暮らしも厳しく規制され、せっかく華を咲かせようとした料理の文化は足踏みをしたまま次の倹約令(寛政の改革1787〜1794)の終わる頃まで抑圧されました。

そんな中、明和(1764〜1771)の頃、江戸に初めて料理茶屋(現代の高級料亭)が現れ別名「留守居茶屋」と呼ばれ江戸に居る各藩の留守居役(現代の外交官)が自分の藩の公金を惜しげもなく使っていたそうです。

「うなぎ屋の誕生と発達」

次の大御所時代と呼ばれる文化、文政(1804〜1830)の頃になると天保の大飢饉までは度々起こった飢饉もなく、いままで押さえつけられ蓄積されていた料理文化がいっせいに華をさかせました。

《江戸の三大飢饉、享保の大飢饉(1732) 天明の大飢饉(1782〜1787) 天保の大飢饉(1833〜1837)》

文化、文政の頃には高級な料理茶屋で出される武家料理から変化していった現在の懐石料理と大衆の専門店で出される うなぎ、天ぷら、にぎり寿司などの庶民料理がそれぞれ流行し、現代の和食(肉料理とふぐ料理をのぞく)が完成されましました。

江戸時代の末期は料理に江戸文化の華が咲きましたが、それではうなぎ屋の登場はというと、この中期の元禄頃になると「料理本」や「案内書」など の解説本が次々と出版されたため、その内容や年号から推測する事が比較的簡単にできます。

の解説本が次々と出版されたため、その内容や年号から推測する事が比較的簡単にできます。

元禄十三年(1700年)の産毛の話を「古代製法からの変換」で書きましたが、現在の割いた形の「蒲焼」を売る露店や鰻売りは元禄の1700年ごろにはすでに関西で売られ始めていた事になり、その約20年後の文献には江戸でも登場します。

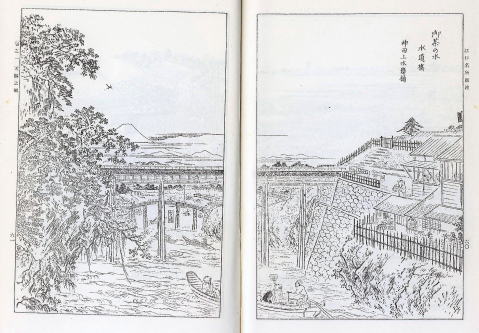

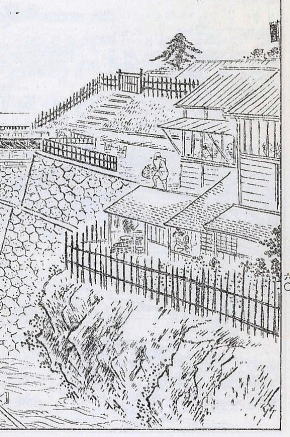

上の画は1716〜1735年頃出された「江戸名所百人一首」近藤清春筆です。

深川八幡社の画で「めいぶつ大かばやき」と書かれた行灯のある、露店のような粗末な店が境内にあり、そこで蒲焼を焼いている人が確認できます。

また、この「大かばやき」とは「産毛」で描かれた「鰻さきうり」「同かばやき」と同じく古代製法の蒲焼と区別する為の蒲焼の名前です。

右の画は大阪の境港の船の蒲焼売りで、絵では割いた鰻を焼いてるようにも見えますが、割いた鰻か古代製法かどうかははっきりしません。

この1750年頃には蒲焼屋が多数確認できますが、店作りはまだ露店的なもので「辻番とおもや、うなぎを焼いている」などと、川柳で歌われるほどの粗末な店造りであったようです。

しかし、約50年後に「大和田」が浮世絵に描かれていますが、現在の高級料亭にも劣らない店作りで画かれていますので、高級店はこの時期に一気に発展していったと考えられます。

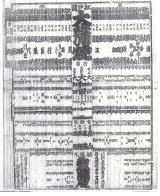

江戸のお茶の水(神田上水)に「森山」という鰻屋がありました。この森山は江戸前の鰻屋全盛の時期、嘉永5年(1852

)に発行された「江戸前大蒲焼」という番付表にも掲載され、江戸の鰻屋が221軒書かれた番付の「世話役」という地位で書かれています。

)に発行された「江戸前大蒲焼」という番付表にも掲載され、江戸の鰻屋が221軒書かれた番付の「世話役」という地位で書かれています。

この手の番付表は他の業種でも多く発行されていましたが、殆どが現代で言う宣伝チラシと同じで、料金を支払い掲載されていたのものです。

しかし世話役と言う事と、店の歴史、店構えからして恐らく「大和田」ほどの「名店」でないにしろ、当時の「名店」の部類であったことにまちがいないと思います。

この森山は神田川に掛かる上水道の管理小屋と鰻屋を兼業していたため、名所絵などの書物の挿絵や浮世絵などの中に「お茶の水」「神田上水懸樋」「水道橋」として数多く描かれていますので「鰻屋」の歴史や建物などの様子を定点的に知る事ができる大変重要な鰻屋でもあります。

左の画は 明和五年(1769)の「絵本続江戸土産」の神田上水御茶ノ水のページです。

まだ、平屋造りの立派とは言えない店で、管理小屋の建物の何割が鰻屋の部分か判りませんが、はっきりと「大かば焼」という行灯のような看板がわかります。

鰻屋を行う大切な立地条件である「ウナギを活かす為の川沿い」である事と、他では汲んで溜めておかなければならない飲料水、調理用水が、「上水」が流れているおかげで貯める必要などまったくないなど最高の立地条件が揃っています。

鰻屋を行う大切な立地条件である「ウナギを活かす為の川沿い」である事と、他では汲んで溜めておかなければならない飲料水、調理用水が、「上水」が流れているおかげで貯める必要などまったくないなど最高の立地条件が揃っています。

明和と言うと、料理茶屋(高級料亭)ができた時代ですので、この頃より、うなぎ屋も立派な建物に変わっていったと考えられます

約60年後の天保5年(1834)「江戸名所図会」には江戸時代の鰻屋としては珍しい2階建ての建物が描かれています。

またこの「江戸名所図会」が製作された時の逸話として、明治17年に発行された和本「石亭畫談」には、

この森山に盗賊が入り、ちょうどその前日、周りの山川の様子や店の様子を詳しく描いてた人物が居り、森山の主人が盗賊ではないかと考えていたら、翌日再びその人物が現れた為、奉行所に連絡し役人が取り押さえたところ「江戸名所図会」の挿絵師、長谷川雪旦だとわかり、一同大笑いしたとなっています。

挿絵にはその時の捕縛の様子が、雪旦と一緒に串に刺さったままの蒲焼や皿が散乱して描かれています。

右の浮世絵は安政6年(1859)に

歌川広景が描いた「江戸名所道戯図」です。

「絵本続江戸土産」から90年が経っていますので、この時すでに創業100年以上の歴史があったと思われます。

また他の浮世絵にも、お茶の水の絵には「森山」といっしょに店の下を流れる神田川で釣りをする人が 描かれていますので、100年ものあいだ森山の商売用の鰻籠から逃げたり、小さくて放流したウナギがかなりいたのではないでしょうか。(これはまったく立証できないです)

描かれていますので、100年ものあいだ森山の商売用の鰻籠から逃げたり、小さくて放流したウナギがかなりいたのではないでしょうか。(これはまったく立証できないです)

ただ、この「江戸名所道戯図」ですが、約50年前に

北斎が画いた北斎漫画の「釣りの名人」をそのまま画いていますので、浮世絵だけで全てを立証する事は、とても危険です。

そして、日本橋の喜代川さんの所蔵する明治17年発行の番付表に、お茶の水から少し離れた「本銀町一(現日本橋本石町) 森山」という店が書かれていますので、店が移転した森山であったかもしれません。

「三種類の鰻屋」

では「鰻屋」はすべて森山のように高級な店に変わっていったのかというとそうではありません。

では「鰻屋」はすべて森山のように高級な店に変わっていったのかというとそうではありません。

「鰻屋」=「高級」=「遅い」というイメージが今も受け継がれていますが、少なくとも江戸時代が終わるまで、鰻屋が登場した当時のままの露店に近い庶民的な鰻屋や天秤棒で焼きながら蒲焼を売り歩く蒲焼売りが多く存在し続けました。

具体的な数を立証する事はまだ出来ませんが、恐らくその数は名店と呼ばれる鰻屋より遥かに多かったのではないかと思います。

つまり、蒲焼以外は売らない立派な店構えの名店と呼ばれる「料亭」感覚の『高級な鰻屋』と、

うな丼や泥鰌や鯰もを売るような「めし屋」「食堂」感覚の『庶民的な鰻屋』と、

天秤棒で売り歩く蒲焼売りや露店のような店構えのB級グルメ感覚の『露店的な鰻屋』が同時に存在していた事になります。

右の浮世絵は安政2年(1855)の大地震の時に描かれた「鯰絵」と呼ばれる物ですが、鯰の他にも「うなぎ」「どじょう」が売られているのがわかり、当時の蒲焼屋の中では露店的な店の絵になります。

地震後の復旧の為、建設関係の好景気などを風刺して「大火場焼」「うなんぎ(難儀)家破焼」と当て字を当てたり、ナマズを調理する地震封じの神様、その蒲焼を食べているのは大工さんなど時代を描写している作品です。

店の構造では、店内で調理している様子や店の帳面を書いてる様子、仲居や飲食をしているお客の様子などが詳しくわかる、「大和田」が画かれている浮世絵「江戸前うなぎ屋」(1807)春亭画や、「職人尽絵詞」の巻物でも詳しく知る事ができます。

全ての絵に共通している事は、蒲焼をしている焼き台はすべて排煙に楽な玄関脇などの道路沿いに作られるか、もしくはこの鯰絵と同様に店の外の軒下で焼かれています。

こんな風景は換気扇が導入される昭和30年代ごろまで続きました。

現在では見られませんが、サンマなど、焼くと煙がたくさん出る物は七輪を使い、玄関の外で焼いている一般家庭の光景も戦後までは普通に見られていたのと同じです。

「鰻屋は蒲焼の匂いをわざと通行人に嗅がせ来客させる」というような誤解が生まれたのも、そんな店の構造のおかげだと思います。

また、立地条件で異なりますが、江戸時代は高級な鰻屋でも蒲焼前の白焼きの匂いを嫌う人が多い為、煙がたちこめる2階建ては敬遠され平屋造りが主流であったようです。

掲載の写真、図表、文章などの無断転載を固くお断りいたします

著作権は資料及び画像保有者、並びにうな繁に帰属します。