TEL.055-975-6879

〒411-0907 静岡県駿東郡清水町伏見239−3

梅干が喰い合せの代名詞になった理由

薬売りのちから

「鰻と梅干」の組合せは明治から登場したと書きましたが、一般的に知られたのは大正時代後半から昭和に掛けて、薬売りの販促品(おまけ)の中の食い合わせ表の中で登場した事で多くの人達に認知されるようになりました。

富山の置き薬 |

全国的に知られるようになった理由は、 情報伝達手段がまだ乏しい時代に全国の一般家庭を定期的に回り歩く、薬売りの影響が絶大であった事によります。 この薬売り達は、お客さんの各家庭で置き薬を交換すのですが、その時に「おまけ」として「売薬版画」「紙風船」「箸」や「食器」など軽く持ち運びのしやすい物品を、売り上げ金額に応じて配りました。 まだ、他の地域と交流が少なく、都市の情報も乏しい地域などでは、この薬売り達がやって来るのを待ちわびていたそうです。 |

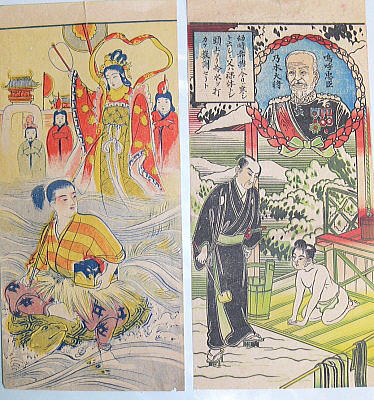

| 明治頃まで人気の高かった「おまけ」は、江戸でも人気があった浮世絵の役者絵や、他所の名所絵でしたが、時代が大正に移る頃は印刷技術の普及に伴い浮世絵自体が衰退し、お客さまのニーズも変化していきました。 この大正時代には、おまけも軽い事は大前提でしたが立派な塗り物や食器も現れました。 しかし昭和に入り製薬所同士の申し合わせにより、それまでも扱っていた、生活に必要な「暦」や「食い合わせ表」などがついた印刷物を中心に、子供のおもちゃの紙風船や切り絵、ぬり絵のような「安価な紙製品」だけになりました。 |

おまけ(紙風船 紙飛行機 紙のお面) |

それでは、なぜ「銀杏」や「酢」との組み合わせが消え「鰻と梅干」だけに変化したのでしょうか?

結論から申しますと、「梅干」は赤いからです

「食い合わせ」自体、なんの根拠も無い迷信が殆どなので、その色々な組合せになった理由はいくつかのパターンで考えられますが、科学的根拠など考えても無駄なんです。

「浮世絵」「売薬版画」「引き札」「食い合わせの印刷物」

これから紹介するのは古い順に一般的な「浮世絵」と薬売り達が持ち歩いた「売薬版画」「食い合わせ表」そして戦後までの食い合わせに関係の深いと思われる印刷物です。

| 普通の浮世絵(錦絵) | |

安藤広重 東海道五十三次 三島宿「朝霧」 江戸時代 (当店より東に2.5キロ) |

歌川豊国 三島沼津間「傾城 喜瀬川」 江戸時代 (当店より西に800m) |

豊原国周 明治時代 (最後の役者絵師と呼ばれている浮世絵師) |

浮世絵師が衰退したころの浮世絵 三代歌川広重 明治時代 |

右上の三代歌川広重の作品を見てもわかるように、美術的にも衰退の様子がわかります。

| 売薬版画 薬売り達が「おまけ」として配った版画 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

カラーへの憧れ

さて、みなさんは上の画像を順番に見てどう感じましたか。

「百聞は一見にしかず」で梅干になった理由がなんとなく想像できたと思います

売薬版画は赤い色を異状にまで使い、「赤絵」とも呼ばれています

この特に赤い色にこだわるのは、置き薬の四大生産地(富山、滋賀、奈良、佐賀)の中でも中心的な富山の雪国ならではの環境にあると言われています。

冬は一面の白い雪景色に覆われ、白黒の世界では赤い色が一番目立ちそこで暮らす人々にとって一番欲しがる感性から生まれた色であったそうです。

しかしそれだけではありません。

雪国でなくても、白黒の時代ですから部屋に貼るこの手の印刷物はやはり実用性のほかに明るい色を特に求め、赤系統の色の印刷物は一種の憧れ的要素も含まれていたと思います。

私が小学生の頃、本屋さんで立ち読みをしていた時はまだ図鑑も全てがカラー写真の本など無く、カラーの挿絵や写真が中に少しだけありましたが、やはり白黒が主流だったように記憶しています。

そんな時に「カラーブックス」という小さな、ジャンル別のカラー写真の本が出版され、一種の興奮が沸きでた事を覚えています。

この感覚は昭和三十年代以前に生まれた方にはよく判る話だと思いますので、この感覚を身にもって判る人が大勢いるうちに「鰻と梅干」の話を先に公表することにしました。

検証

全国レベルで大正から昭和初期に、それまで王道であった「鰻と銀杏」「鰻と酢」から「鰻と梅干」が無理やり加わった理由は、「梅干」が赤い色であった事が一番の理由になります。

と、言うことは梅干でなくても「酢」や「銀杏」がもともと赤かったなら、なんの問題も無く、江戸時代から変化することなく「鰻と銀杏」「鰻と酢」が言われ続け、今日の「鰻と梅干」は現れなかったと言う事です。

また逆に、梅干が紫蘇で赤く着色されていない梅干ばかりだったなら、やはり「鰻と梅干」は登場しなかった事になります。

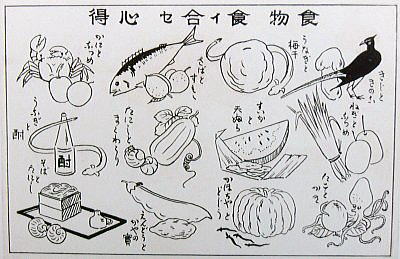

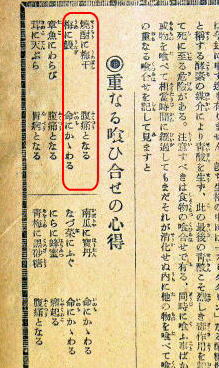

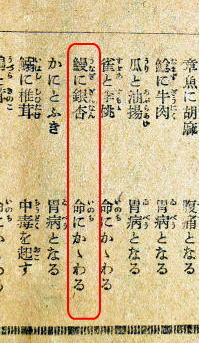

もう、お気づきの事でしょうが、その変化した時代の食い合わせ表の中の二枚をもう一度よくご覧ください。

右上の画像が一番重要なのですが

銀杏を後から赤く染めて、文字は「うなぎとうめぼし」と書かれています

この時代に「食い合わせ」の認識が急激に変化し、刷り師や彫師の頭の中が混乱していたというか、慌てていて、まだ印刷を行う各々の職人達の意思統一が出来ていなかったのかもしれません。

左上の画像は、ビンのラベルを赤い色にした「酢」です

つまり、無理やり赤い酢を作る事で、梅干でなく酢のままでかまわなかったのです。

まったく同じ理由で、この頃殆どの食い合せ表に出てくる「そばとタニシなど」の「そば」も必ず赤い器、赤い盆に盛ってあります。

| そして大正頃に書かれていた「梅」(青梅)と「うなぎ」の組合せは、その後のカラー印刷では殆ど(私はまったく確認していません)登場しなくなり、 逆に昭和十二年発行「衛生長寿喰い合せの心得」は白黒印刷なので、「梅に鰻」が大正時代の頃のようにそのまま書かれています |

|

わざとありえない組合せ、又は、ありそうで無い組合せ、

(鼠の糞と酒 ハッカとじゃが芋 西瓜と熊の胃 など)

《このての組合せが多いです》

物語や二組が関係の深い組合せ、

(サルとカニ カニと柿 ウサギと鼈 ウサギと人参 など)

隠語的な組合せ、

(松茸とアサリ ツクシと赤貝 など)

などを選んでいます。

この時代になると、薬屋さんから見ればどんな組合せが重要なのかではなく、その症状が出てきた時にはどの薬を使用するかが一番重要な事だったのです。

鰻と梅干の組合せの本当の理由

やっぱり鰻と梅干は食の代表だった

ウナギの他の食の代表「江戸の四大食」である「天ぷら」「そば」は、「うなぎと梅干」に次ぐ認知度の「天ぷらと西瓜」、今は言われていない「『赤い器のそば』とタニシなど」殆どの印刷物で画かれています。

寿司の場合、江戸は「握り寿司」ですので、個々の握りの種類が多い為に画かれていないか、食い合せ自体は食材を重視していますので、赤い「タコ」や「エビ」「カニ」の他にも様々な魚介類としてすでに数多く言われていましたので新たには登場しませんでした。

天ぷらも同じように思えますが、天ぷらの場合は脂を吸った天ぷら衣その物を天ぷらとし食材として考えて居たようです。

今までの事を考えると

鰻と梅干の組合せは、単に「食の代表」が鰻で「赤い食品の代表」が梅干であるという事です。

また、梅干に関しては時代的に「日の丸」の影響が深かったのかもしれませんが、各家に必ずある一番身近な食品でした。

それならば、台所に必ずある「味噌」「醤油」でも良いのではないかと言われそうですが、すでに西洋医学が浸透しているこの時代では、すべての食品に使う調味料の味噌や醤油では駄目だったのです。

第一に片方が赤い事-

第二に食品の代表である事

この二つの要素が備わっている事が、現代でも残り、知られる、食い合せの重大要素なんです。

ですので、食い合せで二番目に知られている「天ぷらと西瓜」も、科学的根拠は、実は後から付けられたもので、すべて同じ理由だったと思います。

逆に、江戸の四大食であり「うなぎと梅干」以上に食い合せ表に書かれていた「そば」の組合せ「そばとタニシなど」が現在言われなくなったのも、まったく同じ理由でこの要素が欠けていた事、つまり「タニシ」は食の代表にならないので消えてしまったのではないのでしょうか。

古来からの呪術で始まった組合せは、本草学の古典薬学からの組合せが追加され、明治からの西洋医学が浸透する事で変化し、大正から昭和に掛けての薬売りの力によってさらに変化し、それまで言われてきたその他の「物語から出た組合せ」や「隠語的な組合せ」「絶対に有り得ない組合せ」などは、もともと科学的な根拠など無い食い合せですので自然に消滅してしまいした。

新たに食文化の国際化により「チーズフォンデューにビール」など大正時代の「氷」「牛乳」が登場した時と同じようにまた変化しつつありますが、

「うなぎ」と「梅干」が日本人の食の代表であるあいだ

「うなぎと梅干」の「くひあわせ」は、まだまだ言われ続けるはずです。

2008年5月記載

参考文献

松井魁 著 「鰻学」

根塚伊三松 著 「売薬版画 おまけ絵紙の魅力」

高橋善丸 著 「お薬グラフィティー」

内藤記念くすり博物館発行 「目で見るくすりの博物誌」

「うなぎと梅干」のはじまり

それでは現在のように食い合わせの代表とまではいかないまでも

「うなぎと梅干」はいつ頃から言われていたのでしょうか

一番古い文献で皇和魚譜には「鰻と白梅(むめほし)反する事、民間皆知れり」と書かれているのは事実ですので、もう少しこの事を考えて見ましょう

皇和魚譜が書かれた1883年です 諸本草には書かれていないが民間には言われていたとありますが、本草以外の書物の他、料理本、随筆などでも書かれていない事を考えると、つまり書を読めるような階層では「ウナギと銀杏」「ウナギと酢」があくまでも主流で、文字を読めないような庶民の間では「うなぎと梅干」も言われていたと考えていいのではないかと思います

もともと食い合わせなどの思想は奈良時代に仏教にあわせて中国から同時に入ってきたようです ですが奈良時代から言われた訳ではありません

また、梅干しは平安時代に薬として作られるようになり鎌倉時代には武士に広まり、戦国時代には兵糧として重宝され、民間が食べられるようになったのは江戸時代からだそうです また、ギンナンのなるイチョウは鎌倉時代に中国から入ってきました

ここからは空想で検証できませんが

奈良時代から本草などの医学関係は入り続けていますので、養生訓のように「うなぎとギンナン」は知識として入っていたと思います

そうなると、僧侶などが庶民に教えるのに、まだ日本にはない「ギンナン」をどのように教えたのでしょうか?

ここで仮説の一つ「青梅とギンナンの入っているイチョウの実が似ている」が使えます

ギンナンを梅の実に例えて教えた可能性はかなり高いと思います

そうなると、知識人は「うなぎとギンナン」や「うなぎと酢」で、文字の読めない民衆の一部は「うなぎと梅干」となっても不思議ではありません

そうなると言われ始めたのは、イチョウが輸入され民衆に知られる前の鎌倉時代以前から奈良時代の間と言う事になりますが、くすぶっていたものが民衆の一部とはいへある程度言われるようになったのは民衆が梅干を食べ始めたとされる江戸時代中期以降の可能性が高いと思います

2012年10月加筆

掲載の写真、図表、文章などの無断転載を固くお断りいたします

著作権は資料及び画像保有者、並びにうな繁に帰属します。